Политическое мифотворчество

В советской историографии широкое распространение получила версия, согласно которой талантливый конструктор Пьер Мартен разработал способ выплавки стали, в чём ему способствовал Уильям Сименс.

Гениальная разработка позволила обогатиться многим «акулам капитализма», но они, проявив чёрную неблагодарность, не стали делиться прибылью, в результате чего автор потратил всё своё состояние на патентные разбирательства и провёл остаток жизни практически в нищете (те, кто придерживался фактов, конкретизировали – «в своём особняке»). Только в последние годы жизни изобретателя о нём вспомнили и воздали должное.

Бюст Пьера Мартена в Сирёе

Однако такая трактовка является, мягко говоря, некорректной.

Разберём ситуацию с патентными правами Мартенов. Они сразу же были оспорены. Помимо рассмотрения в Великобритании, Франции и Германии, дело о правах Мартена разбиралось Металлургической и Горной Ассоциацией Штирии и Каринтии (Австрия), что с высокой степенью вероятности позволяет исключить лоббирование национальных интересов. В ходе обсуждения профессор Леобенской Горной академии (Bergakademie Leoben) Франц Купельвизер отметил, что идея выплавки стали «на поду», т.е. в открытой ванне металлургической печи, не принадлежит ни одной из сторон. В качестве обоснования своей позиции он ссылался на книгу Ассенфратца (Hassenfratz) «Производство железа» (Siderotechnik), изданную в 1812 г. В ней есть упоминание о том, что на английских заводах уже в то время применялось сплавление чугуна с ковким железом в отражательной печи с получением литой стали.

Таким образом, сам процесс не был новым, другое дело, что без применения регенераторов Сименса он не мог быть эффективно осуществлён из-за недостаточно высокой температуры в печи. На основании этих соображений Купельвизер и профессор фон Шпрунг (von Sprung), директор завода в Донавице (Donawitz), придерживались мнения, что на территории Австрии нет необходимости платить лицензионные отчисления за использование так называемого мартеновского процесса. Эту позицию поддержал председатель Ассоциации, директор Горной академии Петер фон Туннер. В результате единогласно была принята резолюция, согласно которой:

- Принцип выплавки литой стали в отражательной печи был известен в Великобритании, как минимум, до 1812 г., а в 1860 г. Сюдр (Sudre) по распоряжению Наполеона IIIпроводил соответствующие опыты на заводе Монтоле (Montolaire).

- Идея выплавлять сталь в печи Сименса впервые высказана Уильямом Сименсом в 1862 г., а в апреле 1863 г. инженеры компании Сименса построили первую регенеративную печь на заводе Мартенов в Сирёе.

- С 1864 г. Пьер Мартен проводил исследования по подбору состава материалов, подходящих для выплавки различных сортов стали и 15 августа 1865 г. взял на них патент. Печь, чертёж которой приведён в тексте патента, идентична изобретению Сименса.

- Мартен может претендовать на приоритет только в том, что касается предложенных им шлакообразующих добавок при выплавке стали.

- Так как эти добавки в настоящее время полностью заменены более поздними разработками, патент Мартена в настоящее время не имеет значения.

Не только промышленники, но и научное сообщество придерживались мнения, что результаты работы Мартенов не могут претендовать на патентную защиту. Это было связано с тем, что технология плавки существенно изменилась по сравнению с той, на которую имели патенты Мартены – печь больше не была «большим тиглем», в ней производили обезуглероживание, что требовало иных подходов. Таким образом, Пьеру Мартену оставалось продолжать производить хорошую сталь на своём заводе в Сирёе, отказавшись от претензий на лицензионные отчисления.

Что касается разорения Мартена в результате патентных разбирательств и его нищеты, то это явное «преувеличение». Дело в том, что завод в Сирёе Пьер продал только в 1883 г. (через два года он был закрыт, а на его месте построили фабрику по производству войлока). Причиной продажи завода стало резкое ухудшение конъюнктуры на рынке стали, от которого пострадали и гораздо более крупные компании.

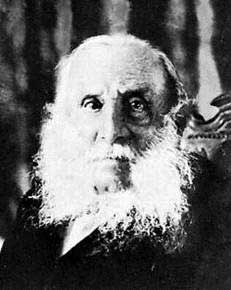

Пьер Мартен отошёл от дел и поселился в своём имении в Форшамбо, где жил достаточно скромно. На тот момент ему было почти 60 лет. Он вовсе не был одиноким стариком: жена пережила его на 2 года. У супругов было несколько дочерей, а сын, капитан Жозéф Мартен, погиб в бою при Лангемарке (Бельгия) 16 октября 1914 г.

Вспомнили о Пьере Мартене в 1909 г. Согласно «канонической» советской версии, в его честь хотели поставить памятник, но, когда стали выяснять годы жизни, обнаружили, что изобретатель ещё жив. Одним из главных инициаторов того, чтобы воздать по заслугам Мартену, был сын знаменитый химик и физик Анри-Луи Ле Шателье, который мог по достоинству оценить мартеновский процесс – он сам был выпускником Парижской Горной школы, и именно с металлургии началось его увлечение химией.

9 июня 1909 г. объединение французских сталепроизводителей «Comité desforges» организовало в честь Мартена торжественное заседание; он был награждён специально выпущенной золотой медалью, а международная подписка принесла ему 200 тыс. франков. Правительство Франции наградило его орденом Почётного легиона (степень офицера). Кстати, к тому времени Пьер Мартен уже был кавалером (самая младшая степень) Почётного легиона, это звание он получил ещё в 1863 г. за политическую и общественную деятельность на посту мэра Сирёя (с 1855 по 1874 гг.). В 1915 г. Пьер Мартен был награждён британским Институтом Чугуна и Стали Золотой медалью Бессемера. В том же году он умер в возрасте 90 лет.